本文摘要:摘要:近年來隨著中國生態旅游業的發展,青藏高原因其豐富的地理景觀多樣性和多民族特色文化發展了眾多生態旅游模式。本文通過文獻資料法和專家訪談法對青藏高原生態旅游問題進行研究,研究發現問題主要包括:生態旅游規劃與管理、市場對接等方面存在問題。

摘要:近年來隨著中國生態旅游業的發展,青藏高原因其豐富的地理景觀多樣性和多民族特色文化發展了眾多生態旅游模式。本文通過文獻資料法和專家訪談法對青藏高原生態旅游問題進行研究,研究發現問題主要包括:生態旅游規劃與管理、市場對接等方面存在問題。并基于這些問題給出,通過生態學、管理學等知識進行對策提出,如開展眾籌等多元化融資、宣傳方式;采用中國環境保護新雁行模式等。解決青藏高原生態旅游問題現狀提出具體可習慣的方案,在青藏高原生態旅游方面具有較高的學術意義和現實意義。

關鍵詞:青藏高原;生態旅游;宣傳;對策

青藏高原,是我國生態保護工作的重點地區之一,為實現發展與保護的平衡,青藏高原“生態旅游”應運而生。生態旅游能否改變傳統旅游業對青藏地區的沖擊和破壞,依賴著多方面的制度設計和觀念推行。在如今新媒體占據主導作用的時代,青藏高原的經濟產業宣發模式也應當隨之有一定的改變,故本文針對青藏生態旅游方面在市場宣傳對接方面的問題進行分析,并就此提出相應的對策,共同企盼著青藏高原這片凈土之地,在旅游業的發展背景下,既能走出深閨,也能風華不減。

生態旅游論文: 我國生態農業與農業生態旅游產業鏈建設研究

1青藏高原生態旅游背景介紹

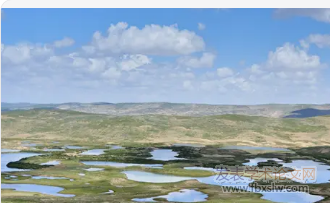

青藏高原是最年輕的高原,具有豐富的地理和景觀多樣性,是世界高原生物多樣性最豐富的地區和種質資源基因庫。這些豐富的生態資源為該地區提供了豐富的自然旅游資源。而且青藏高原地區具有獨特的歷史、文化底蘊,各民族極具民族特色的服飾、飲食文化等吸引了無數的游客。

青藏高原雖然是我國生態系統最豐富的地區之一,但同時生態系統也極其脆弱,旅游業作為青藏高原地區的支柱性產業,根據智研咨詢整理的數據可知2019年西藏接待國內外旅游者數量達到4012.15萬人次,較2018年增加了643.42萬人次,同比增長19.10%。隨著旅游業井噴式得發展,也給這片土地帶來了無法忽視的問題,如區域性污染、開發利用不科學、沒有統一的統籌規劃、生態系統失調等問題,所以發展生態旅游業是青藏高原通過旅游帶動經濟的必由之路。但當前青藏高原存在管理規劃和市場對接等問題。故本文將針對這些問題進行分析,并給出相應對策。

2青藏高原生態旅游問題分析

2.1生態旅游管理與規劃方面存在問題

基本服務水平、旅游路線規劃不完善。由于青藏高原地區環境較為復雜,生態系統較為脆弱,而在當下青藏高原生態旅游中沒有較為完善的基本服務水平如日常飲食、居住等,這些人類活動會對青藏高原生態環境造成不可逆轉的影響。并且在對多家旅行社的關于青藏高原生態旅游路線的研究過程中發現,旅游路線并不完善,在沒有達到旅客的預期效果的同時,對生態環境造成影響。

并且在生態旅游領域內的其他學者也做出過相關研究,如孫飛達等人在對若爾蓋草原進行研究時認為,在草原核心區域花湖附近的草原棧道較短,游客與馬匹易對草原生態環境造成影響;馬多尚等認為生態旅游建設的投入不足,旅游基礎設施建設滯后。由于青藏高原的獨特氣候特征,生態旅游受季節性波動影響大。

孫飛達等人在對若爾蓋草原研究中認為,旅游集中在7、8月,存在淡旺季明顯的特點;而劉燕平等認為7-8月為最適旅游時期,旅游季節過于集中;馬多尚等認為,冬夏兩季有明顯的淡旺季之分,8月游客是11月游客的47.45倍。所以,生態旅游受季節性影響大,減緩季節波動性是青藏生態旅游發展必須要考慮的問題。所以,青藏高原生態旅游建設中存在基本服務水平、旅游路線規劃不完善的情況。

2.2生態旅游在市場對接方面存在短板

在對于青藏生態旅游宣傳、營銷等方面進行研究中,我們發現市場上對于青藏高原生態旅游的營銷力度并不大,在央視等各大電視臺的投放廣告中我們很難發現青藏生態旅游的身影。并且對于青藏旅游的宣傳中仍然是宣傳民族情懷,傳統風景圖等旅游界的“老套路”,并未發揮出生態旅游中“生態”二字的力度。在目前的新媒體潮流中,青藏高原的媒體宣傳已經呈現落后趨勢,并未隨時代的發展而推出一系列應對的策略或方案。

對于青藏高原的宣傳,仍然止步于“情懷的渲染”,卻沒有腳踏實地的根據當地自然景觀、民俗風情文化、野生動植物生態進行市場的開拓和宣傳。青藏高原由于地理環境等因素屬于經濟欠發達地區,旅游開發資金來源主要是靠國家有限的財政支持,并且在當下氣候變化嚴重的大背景下為本就經濟欠發達的地區更是雪上加霜。95%的中國絕對貧困人口生活在生態環境極度脆弱的地區,已經成為氣候變化的最大受害者。在青藏高原生態旅游無論是生態自然的保護還是生態旅游的產品開發和基礎設施建設方面,資金的缺乏是最大問題。

3問題對策

3.1基于“生態保護”打造“生態旅游”

3.1.1堅持少數開發,多數保護的原則

我們認為在解決資源保護和開發利用的矛盾時,要以堅持少數開發,多數保護為原則。由于在青藏高原一部分生態系統極其脆弱,且具有較高的研究價值的區域(如可可西里等)需要劃定進行最嚴格的生態保護紅線,絕對禁止開發。而著重開發當地人民群眾聚集、研究價值相比于上述區域并不高,且有較高的生態旅游價值的地方。在這種區域內需要協調自然與人文生態系統的和諧性,努力傳播與弘揚當地的文化精神特色,通過打造青藏特色生態旅游讓外界的人了解第三極所孕育的文化。

3.1.2采用中國地區間環境保護的新雁行模式

雁行模式是一種關于產業結構在國際尤其是在西太平洋地區國家間傳遞的學說。其主旨是發展中國家利用引進先進國家的技術和產品發展本國的產業,因此在貿易圈中勢必存在不同發展層次產業結構的國家,這同時也是產業梯度轉移的一個動力。中國地區間環境保護的新雁行模式是通過將原雁行模式地區范圍縮小為中國,按中國地區間劃分,由中國環境保護成果較好的東南沿海地區為第一梯隊,環境保護較差的地區如中部地區、青藏地區等欠發達的地區作為第二、三梯隊。將第一梯隊的技術帶給第二、三梯隊,從而實現青藏高原的生態環境保障。

3.2通過多元化方式對接市場

由于疫情原因,2020年一整年旅游市場受到巨大沖擊,旅游市場得到大量的積壓,人們對于旅游的渴望的到積壓,并且所有人重新審視了人與自然的關系。生態文化的宣傳應該是以保護自然和文化的多樣性,維持自然本身的穩定性和資源的可持續性的綠色宣傳,是緊跟時代腳步,不斷創新和探索新的道路。所以應當借此機會宣傳青藏高原生態旅游,在宣傳中用現代的方式重新定義青藏高原生態旅游,營造良好輿論口碑。

3.2.1新媒體時代的“第三極”

2020年末,理塘少年丁真在網絡中爆火,他的熱度為他的家鄉理塘完成了一次“旅游宣傳的曝光”。2020年最后3個月旅游淡季的數據,理塘共接待游客23.93萬人次。在“丁真效應”下,整個甘孜州,第四季度共接待游客1037.91萬人次,同比增長55.24%。丁真的爆火是帶有運氣的成分,想要模仿是幾乎不可能的,但是其內在運營的部分思路是可以借鑒的。

對于青藏高原的新媒體營銷,主要從三個方面入手:文創產品、視頻推廣、旅游大使。由于青藏高原生態旅游在投資方面存在資金短缺問題,所以我們建議通過當下熱門手機APP的平臺,進行生態旅游建設資金眾籌的方式,通過讓廣大網民對青藏高原生態旅游建設進行眾籌,根據不同的眾籌額度給予青藏高原特有的生態旅游產品,如制作青藏高原各種野生動物的明信片、書簽、賀卡、襯衫等文創產品;牦牛肉、青稞面等特色食物;推出一系列以青藏高原的山脈和河流為紋路的陶瓷玉器、茶具、文房四寶等。從而在對生態保護、生態旅游宣傳的同時,得到廣泛的融資機會。在這個短視頻風靡網絡的時代,視頻號的運作就顯得尤為重要,短短一兩分鐘的視頻便可以讓遠在其他城市的人們領略到青藏高原秀麗地理和人文風光。

短視頻的作用不僅僅是一種旅游宣傳,更是藏區自然生態文化的傳播,它向人們展示了青藏高原那些不為人知的奧秘和當地人那獨特的生活方式。同時可以利用投放公益廣告、拍攝紀錄片或與綜藝節目合作進行宣傳,找到與別的地區的差異之處,如巴松措神湖是西藏神湖中唯一一個由原始森林包圍著的,或它湖底白色帶子的傳說,突出亮點進行宣傳。最后,旅游大使的身份相當于“青藏高原的品牌代言人”,負責傳播藏區的文化習俗,在網絡上進行直播售賣青藏高原的農產品和野生藥材,旅游大使可以與明星或者網紅大V合作,增加直播帶貨的人氣和熱度。在當地旅游局和直播平臺的幫助和扶持下,用所得盈利去刺激內部生產力和生態產品,從而形成內部和外部相輔相成的市場經濟模式。這樣不僅達到資金的籌集也同樣為青藏生態旅游的宣傳做出貢獻。

3.2.2開展與環境教育相關的青藏高原云活動,規避季節性波動

建議由青藏地區的旅游局、教育局以及NGO機構聯合發起與青藏高原生態環境教育的云活動。針對青年群體,可以通過與學術機構聯合發起關于青藏高原的云調研活動;針對其他人群可以與旅游機構聯合,開展云旅游活動,在云旅游的過程中主要是以科普的形式進行,通過采訪當地人民群眾了解當地風土人情。而通過這些云活動,可以大大規避由于季節性波動對青藏高原生態旅游造成的沖擊,而且可以進一步解決融資與市場宣傳問題。

參考文獻

[1]孫飛達,朱燦,陳文業,等.青藏高原地區草原生態旅游資源及其SWOT分析———以若爾蓋草原為例[J].中國農業資源與區劃,2019,40(258):53-59.

[2]馬多尚,卿雪華.青藏高原生態旅游發展的現狀及對策建議[J].西藏大學學報(社會科學版),2012,27(98):32-39+52.

[3]劉燕平,鄧艾,寧銀麗,等.青藏高原生態旅游業SWOT分析與對策研究[J].發展,2008,(210):123-124.

作者:沙宇軒1燕紫2劉怡樂3武倩怡4

轉載請注明來自發表學術論文網:http://www.zpfmc.com/jjlw/28192.html